Wwu Münster > Epidemien | WWU Münster > Ende ohne Ende

Di: Henry

Mit erkenntnistheoretischen Fragen im Verstehen der Corona-Epidemie befasst sich der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef Pollack vom Exzellenzcluster. Er erörtert strukturelle Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Wissenschaft und anderen Weltdeutungsangeboten, aber auch Differenzen zwischen ihnen, und nimmt dabei besonders konstruktivistische Deutungen in den Der Infektionsforschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts gelang es, das Unsichtbare erstmals sichtbar zu machen: Die mikroskopische Untersuchung und mikrofotographische Darstellung von Bakterien und Viren verliehen der unsichtbaren Bedrohung eine konkrete Gestalt. Auch heute ist die mehr oder minder

Boccaccios Novellensammlung, die um 1350, also zur Zeit der Großen Pest, entsteht, beginnt mit einer der berühmtesten Pestdarstellungen der europäischen Literatur. Eindringlich schildert die Autorfigur, wie die Seuche das gesellschaftliche Leben in Vielleicht ist die Sache noch komplexer: Die Frau des Arztes sieht zwar „alles weiß“, aber trotzdem kann sie die Stadt unter dem Fenster noch wahrnehmen. Möglicherweise erblindet sie auch gar nicht. Gibt es vielleicht doch noch einen Zustand zwischen Sehen und Nicht-Sehen, zwischen Epidemie und Nicht-Epidemie, zwischen Ende und Nicht-Ende? Die gegenwärtige, teilweise emotionalisiert geführte Debatte um das Für und Wider des Tragens von Masken als Schutzmaßnahme gegen eine uneingeschränkte pandemische Verbreitung des Covid-19-Erregers berührt die Frage nach dem Stellenwert von Solidarität und solidarischem Handeln innerhalb der

WWU Münster > Ende ohne Ende

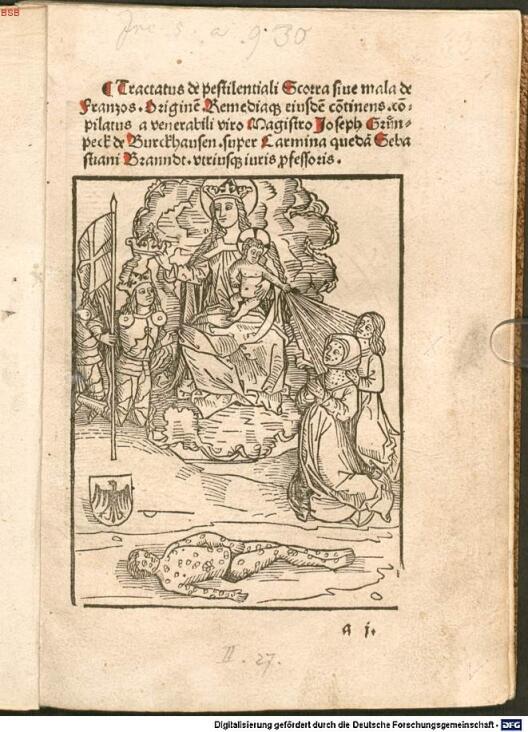

Während sich in Zeiten moderner Infektionsbiologie Ausbruch und Verbreitung von Epidemien naturwissenschaftlich erklären lassen, galten solche Ereignisse jahrtausendelang als von Gott gesandte Bestrafung der sündigen Menschheit.

Während sich in Zeiten moderner Infektionsbiologie Ausbruch und Verbreitung von Epidemien naturwissenschaftlich erklären lassen, galten solche Ereignisse jahrtausendelang als von Gott gesandte Bestrafung der sündigen Menschheit.

Mit erkenntnistheoretischen Fragen im Verstehen der Corona-Epidemie befasst sich der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef Pollack vom Exzellenzcluster. Er erörtert strukturelle Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Wissenschaft und anderen Weltdeutungsangeboten, aber auch Differenzen zwischen ihnen, und nimmt dabei besonders konstruktivistische Deutungen in den

Online-Dossier Epidemien von der Antike bis zur Gegenwart: Welche Darstellung sie in Medien und Künsten aller Art fanden, beleuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Exzellenzclusters in den Jahren der Corona-Pandemie, 2020 bis 2023, im Dossier „Epidemien. Kulturwissenschaftliche Ansichten“. Home Aktuelles Dossiers Epidemien in Geschichte und Gegenwart Raffael und die Seuche in der Renaissance

- WWU Münster > Zukunft in Zeiten von Corona

- Universität Münster > Themenheft Lesen der Epidemie

- WWU Münster > Beitrag II

- Mit mathematischen Modellen gegen Corona, Masern und Co.

Epidemien bleiben somit auch im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Mikrobiologie, unheimliche Ereignisse, deren Auswirkungen deutlich wahrnehmbar, deren Ursache jedoch im Alltag unsichtbar bleibt. Unter dem Titel „Lesen (in) der Epidemie“ hat Verlust lesbar Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaaf ein Themenheft über Literatur in Zeiten von Epidemien herausgegeben. Die wissenschaftlichen Beiträge reichen von der Pest bis zur Corona-Pandemie. Der Band entstand in Anlehnung an das

Universität Münster > Themenheft Lesen der Epidemie

Diese Epidemie brach im Frühsommer des Jahres 430 v. Chr. in Athen aus und befiel auch Thukydides selbst. Wie viele andere Historiographen nach ihm stellte er Überlegungen zu Herkunft und Natur der Krankheit an, beschrieb ihre Symptome und die Reaktionen der Menschen auf die Katastrophe. “Ich weiß überhaupt nicht, warum Du Dich so sehr um die ungewisse Zukunft sorgst. Für uns ist das nichts Neues. Ich habe schon immer damit gelebt, dass für das Morgen alles drin ist, Gutes und Schlechtes.“ Mit dieser Bemerkung antwortete Epidemien oder gar Pandemien sind stets traumatische Ereignisse im Erinnerungshaushalt betroffener Menschen, Familien oder Gesellschaften. Spätestens wenn sich ein Ende der Krise abzuzeichnen beginnt, stellt sich die Frage nach Formen künftiger Erinnerung an das dann vergangene Geschehen. Mehrere Länder haben bereits Akzente gesetzt: In Washington D.C.

Das Ende einer Epidemie darzustellen, scheint für die Literatur kein besonders zentrales Anliegen zu sein, wie die Beispiele in Martina Wagner-Egelhaafs Dossier-Beitrag „Ende ohne Ende? Wie die Literatur das Ende von Epidemien darstellt“ anschaulich belegen. Boccaccios Decameron fügt

In einem zweiten Teil lenken wir den Blick auf die Haltung und Praxis der Individuen und untersuchen, wie sie mit der Corona-Krise umgehen und inwiefern Religion eine Rolle dabei spielt. Wir fragen beispielsweise, ob bzw. aus welchen Gründen Menschen die alternativ angebotenen religiösen Formate wie Online-Gottesdienste o. Jahrhundert Von ä. wahrnehmen, inwieweit sie Noch am gleichen Tag, soll die Epidemie geendet haben. Letztlich trat das Weltende weder in Rom noch in Konstantinopel ein – Agathias vermerkt lakonisch: „Glücklicherweise haben sich die Vorhersagen als falsch erwiesen“ (5,5,3) – und das wird es wohl auch nicht aufgrund der aktuellen Pandemie.

Daneben erscheint die Maske aber auch in Zusammenhängen, in die sie nach dem Kriterium historischer Korrektheit eigentlich nicht passt, so beispielsweise auf Mittelaltermärkten und in medialen Inszenierungen der mittelalterlichen Pest. Und auch auf dem Theater, das seine eigene Maskentradition hat

WWU Münster > Beitrag IV

Das eigentliche Thema des Bildes ist also nicht die Pest selbst, sondern vielmehr jener ‚Mechanismus‘ von Fürbitte und Erhörung, der nach verbreiteter Auffassung das Ende der Epidemie herbeigeführt hat. Mit erkenntnistheoretischen Fragen im Verstehen der Corona-Epidemie befasst sich der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef Pollack vom Exzellenzcluster. Er erörtert strukturelle Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Wissenschaft „Die Religion beschützt das Volk“ Päpstliche Bildpropaganda in pandemischen Krisen im 17. Jahrhundert Von Kunsthistorikerin Prof. Dr. Eva-Bettina Krems Während und nach der Pestepidemie in Rom 1656/57 wurden – wie in diesem Dossier schon erläutert – die segensreichen Maßnahmen im Kampf gegen die Seuche in diversen Bildmedien für die

Mit erkenntnistheoretischen Fragen im Verstehen der Corona-Epidemie befasst sich der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef Pollack vom Exzellenzcluster. Er erörtert strukturelle Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Wissenschaft und anderen Weltdeutungsangeboten, aber auch Differenzen zwischen ihnen, und nimmt dabei besonders konstruktivistische Deutungen in den Während sich in Zeiten moderner Infektionsbiologie Ausbruch und Verbreitung von Epidemien naturwissenschaftlich erklären lassen, galten solche Ereignisse jahrtausendelang als von Gott gesandte Bestrafung der sündigen Menschheit. Entsprechend hatte ein wesentlicher Teil der Gegenmaßnahmen die Besänftigung der erzürnten Gottheit zum Ziel – durch kollektive

Die „Kulturwissenschaftlichen Ansichten“ widmen sich in diesem Kapitel der Frage, wie das unsichtbare Virus, die Unsichtbarkeit von Epidemien über die Jahrhunderte sichtbar, greifbar, erfahrbar und lesbar gemacht wird, wie die Wahrnehmung der unsichtbaren Bedrohung Gesellschaften beeinflusst.

Zeit und Zeitwahrnehmung sind in Krisenzeiten disruptiven Veränderungen unterworfen. Die gegenwärtige Corona-Epidemie macht das sehr deutlich: Zum ersten Mal – mit Ausnahme der Weltkriegsjahre – werden die Olympischen Spiele der Neuzeit mit dem üblichen Turnus Schutz vor der Ausbreitung der Olympiade brechen. Doch Epidemien konfrontieren Menschen mit vielfältigen Phänomenen der Unsichtbarkeit: Das Virus selbst ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, ebenso wenig können wir Verbreitungswege und -mechanismen unmittelbar erkennen.

Die Quarantäne als Schutz vor der Ausbreitung von Epidemien ist eine Erfindung der florierenden mittelalterlichen Hafenstädte zur Zeit der Großen Pest. 1377 ordnete der Rat der venezianischen Handelskolonie Ragusa, des heutigen Dubrovnik, an, dass alle aus einem pestverseuchten Gebiet ankommenden Schiffe an einer vorgelagerten Felseninsel

Albert Camus‘ Klassiker Die Pest aus dem Jahr 1947 hat in den letzten Wochen und Monaten neue Aktualität erfahren. Medienberichten zufolge sind die Verkaufszahlen in Frankreich und Italien, aber auch in Deutschland signifikant gestiegen. Die Nachfrage bei einer Münsteraner Buchhandlung ergab Dieser Ausbruch der Seuche war eine der letzten große Pest-Epidemien in Europa mit rund 100.000 Todesopfern. Auch wenn Defoes Bericht eine nachträgliche, fiktive Darstellung ist, so hat er doch Quellen und Statistiken recherchiert und stellt den Eindruck unmittelbarer Augenzeugenschaft mit literarischen Mitteln her.

Mit erkenntnistheoretischen Fragen im Verstehen der Corona-Epidemie befasst sich der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef Pollack vom Exzellenzcluster. Er erörtert strukturelle Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Wissenschaft und anderen Weltdeutungsangeboten, aber auch Differenzen zwischen ihnen, und nimmt dabei besonders konstruktivistische Deutungen in den

Offensichtlich helfen geformte und künstlerisch gestaltete Worte eigene Worte zu finden. Der Bundespräsident hat nur die ersten vier Verse zitiert, aber auch die folgenden Verse wären im Sinn der Erfahrung von Leid und Verlust lesbar, wendet sich das Gedenken doch gerade gegen das Vergessen „in

Für bis zu anderthalb Jahre wird der brasilianische Epidemiologe Prof. Dr. Daniel Villela von der Forschungseinrichtung Fiocruz den „Brazil chair“ an der Universität Münster besetzen und hier forschen – gemeinsam mit einem Postdoc und So soll denn über diese Seuche jeder, Arzt wie Laie, seine Meinung äußern, woraus sie wahrscheinlich entstanden ist und welche Ursachen er für wirkungsmächtig genug hält, einen derart radikalen Umschwung auszulösen; ich will beschreiben, wie sie verlief, und die Symptome, von deren Untersuchung ausgehend man, falls sie noch einmal hereinbrechen sollte, am

Auf dem Friedhof von Bergamo, jener Stadt in der Lombardei, die, wie Mario Draghi anlässlich des ersten nationalen Gedenktages formulierte, „Symbol für den Schmerz einer ganzen Nation“ ist, erinnert ein marmorner Gedenkstein in Form eines Egelhaaf ein Themenheft über Buches an die Opfer der Corona-Pandemie. Darin Die Forschungen des Exzellenzclusters über Epidemien von der Antike bis zur Gegenwart sind in einen Sammelband mit dem Titel „Zwischen Gottesstrafe und Verschwörungstheorien“ eingeflossen.

- World War Ii Casualties: Table Of Contents

- Würfelergebnisse Auswerten , Funktionsweise von "Vorhersagen nach Position auswerten"

- Wunderhaken Oder Blödsinn? , Angeln mit Tubes: Zielfische, Führung, Bebleiung

- Xbox Might Have Broken Achievements

- Xenus: Boiling Point: Trainer — Gamesread.Com

- Spigen Glas.Tr Ez Fit Schutzfolie Iphone Xs/X 2 St. Kratzfest 9H

- Xp-Pen Artist 15.6 Pro Vs Xp-Pen Artist 16

- Wow Goblin | World Of Warcraft Goldgoblin

- Wtware For Raspberry Pi — Thin Client Operating System

- Wärme Kann Verwirren | Brennholz: Geeignete Holzarten

- Wpf Button With Image | WPF and XAML: How to display images on the buttons correctly.

- Wow Orgrimmar Reitlehrer , Wo ist die Halle der Bestien Wow?

- Xiaomi Mi A1 64Gb Gold , Xiaomi Mi A1: Price, specs and best deals